皆さんこんにちは。tokobowood です。

今日は DIYを始めようと思ったら最初に買う候補の一つになる、ドリルとインパクトについての情報を共有します。

ドリルとインパクト、そもそも製品が分かれているということは当然のことながら用途や、機能が違うわけです。DIYも人それぞれ作るものが違うのは当然ですので選び方も人それぞれということになります。

tokobowoodとしては最初に買うなら”ドリル”をおすすめします。この動画ではDIYを始める人、特に家具や小物を作る人にフォーカスしてその理由を説明していきます。

今回ドリルをお勧めする前提は、DIYを始める時は家具や雑貨など小さめのものを作る方が多いから最初にドリルをおすすめしているということを忘れないでください。逆に大きな構造物、家や小屋を建てる場合は今回のおすすめ理由を参考に逆に考えれば参考になると思います。では早速、インパクトをおすすめする理由を詳しく説明します。

理由その1.家具DIYでは下穴を開けることが大切であること

これは言わずもがなです。板にコーススレッドなどを打ち込む時に下穴を開けておくことはほとんど必須です。見えない場所や割れるか割れないか判断がつくようになれば話は別ですが、下穴はあけておいたほうが無難です。その時、やはり穴あけに特化したドリルは使いやすいです。薄い板に下穴なしでインパクトでネジ締めしてみます。あっさりと板が割れてしまいました。割れなくてもネジの頭付近の仕上がりはいまいちです。

次に下穴をあけた後にインパクトでネジ締めしてみます。ご覧の通り差は歴然としていますね。

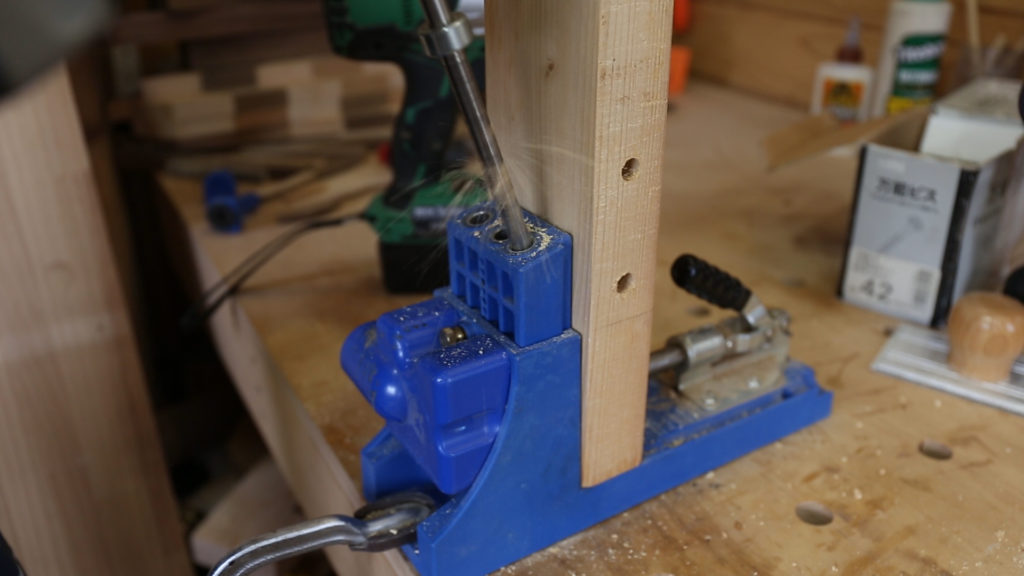

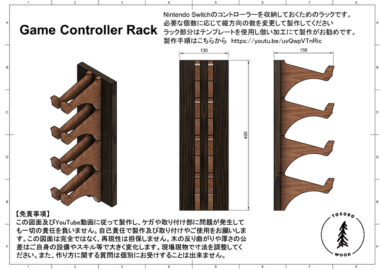

次にインパクトを使用した穴あけを考えてみます。少し大きめのドリルて深めの下穴を掘るような場合、ポケットホールなんかの場合です。こういう場合インパクトだと断続的な衝撃力で掘り進めますので、快適性に劣ります。下穴を開けるならやはりドリルの方がスムーズですし正確です。詳しくは動画で確認してみてください。

理由その2.下穴があいていれば締め付けに大きなトルクは必要ない

きっちりと下穴があいていれば、コーススレッドの締め付けに大きなトルクは必要ないです。ネジの頭が材料に接触すればokです。めり込ませるようなトルクをかけてはいけません。

なので私は14Vのインパクト、14Vのドリル、10.8Vのドリルを持っていますが、いつも90%以上の作業で10.8Vのドリルを使っています。仕上がりをよくするために下穴をあけるので10.8Vのトルクで十分です。小さくて軽くて使いやすい。しかも購入時の価格は圧倒的に安価です。予備電池までついてきて1万円そこそこ。逆にインパクトを使うのは年に数回です。

私の使っている日立(HIKOKI)の10.8Vドリルの最新版リンクを張っておきます。

| 【送料無料】HiKOKI(旧日立工機) コードレスドライバドリル FDS12DAL(2ES)|作業工具 電動工具 インパクトドリル楽天で購入 |

最初にお伝えした通り、構造物や小屋、もしくはウッドデッキなんかを作る場合に下穴なんかあけてられない!というような方はインパクトをお勧めします。ただ、DIYこれから始めようという方は先ほどまでの説明通りドリルの方がいいんではないかな?と思います。参考にしてください。

この記事へのコメントはありません。