皆さんこんにちは。斉藤真光です。

今年も木工基礎講座を作っていきたいと思います。

昨年は、下記の内容でYouTube上で公開しています。かなり初歩的なことについて、個別の技術/知識としてお伝えしました。でも今年は一つの木工作品を完成させるための道具や加工方法を、その作品に特化してお伝えしていこうと思います。

目次

過去の木工基礎講座

木工基礎講座2021では以下のメニューを紹介しました。これを見ていなくても理解できるようにお伝えしていきますがわからないところがあったら参考までに観てみてくださいね。

作業台を作るのはなぜ?

昨年、私の工房ではしっかりとしたとても大きな作業台を完成させたばかりです。詳しくはこちらです。YouTubeで25万回近く再生され、もはや一生ものの作業台というレベルです。なぜ今年また作業台を作ることにしたのでしょうか。

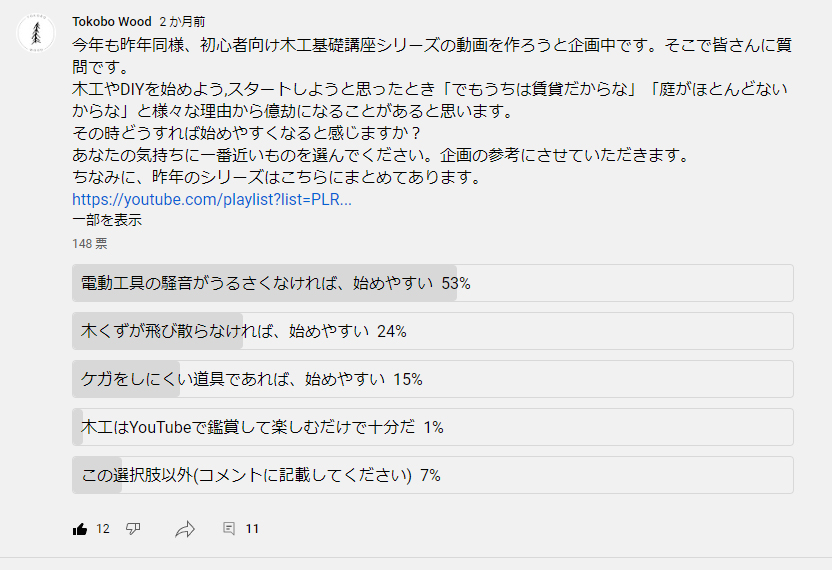

以前、視聴者の方にアンケートを取ってみました。

どうやったら木工を始めやすくなりますか?何が課題ですか?と。

騒音、木くず、安全などが課題と感じている人が多いようです。ここからは個人の感想になりますが電動工具はその課題に対して解決することが難しいと言えます。そこで手道具メインでの木工が日本人の狭い住環境に向いているのではないかと思っています。手道具であれば、そこまで大きな音は出ないですし、パワーが無いので木くずが大きく飛ばされるということもありません。掃除はホウキ1本で十分です。時にはダイソンがあるといいかもですが。

ただ、手道具はいいことばかりでもないですよね。そもそも手鋸やノミ、カンナを使えるまでには相当な技術の習得が必要と感じる方も多いでしょう。そして、手道具は手道具に適した作業台が無いと正確な加工が難しいです。となると、こういう作業台が必要になります。

さて困りました。手道具での作品作りになっても場所に困る羽目に。でも世の中いろんな人がいます。私のヒーロであるJay Batesが日本人に最高の作業台を作っているではありませんか。ただ、サイズ感や作り方が日本で入手可能な材料では難しいのと、結構難易度高め。動画の冒頭では「誰でも簡単に作ることができる」「いくつかの電動工具で作ることができる」とは言っていますが、確かにアメリカの一般的なDIYerであれば簡単にできます。ただここは日本です。しかも、これから木工を始めてほしい講座の冒頭です。それも踏まえて私なりの解釈にしてワークベンチを作っていきます。組み立て式かつコンパクトで、手道具でも使えるようなオプションを付けて。そして手に入りやすい材で。

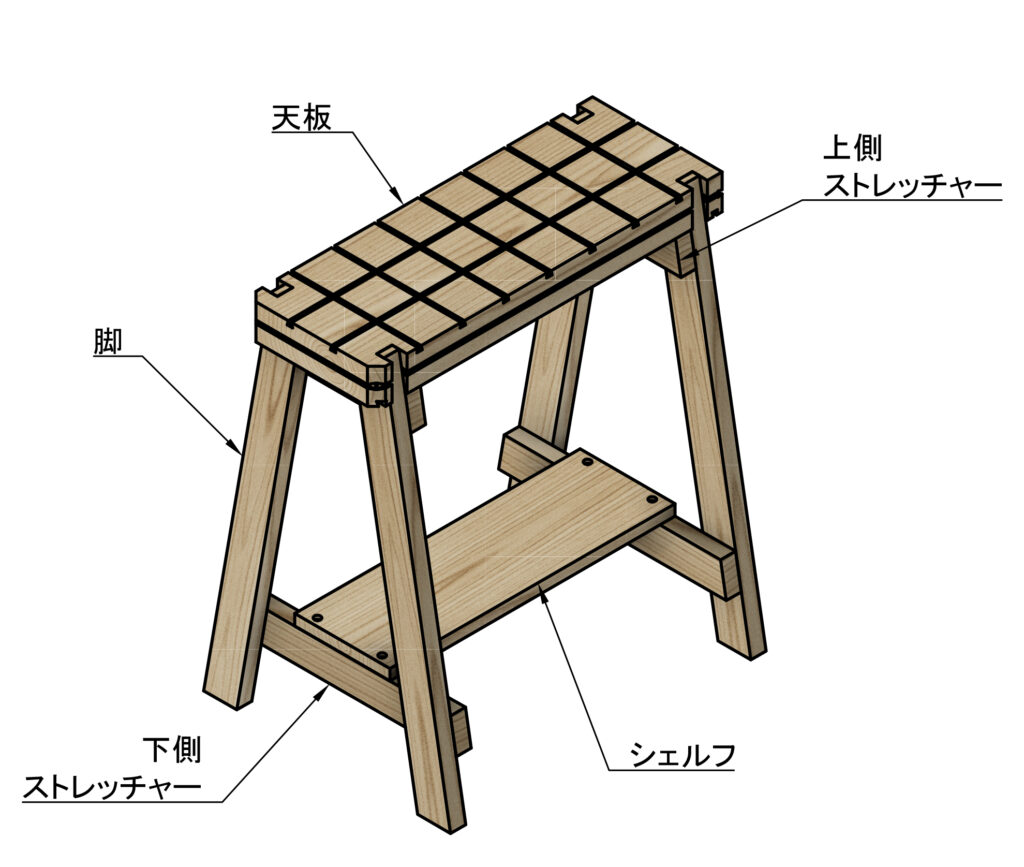

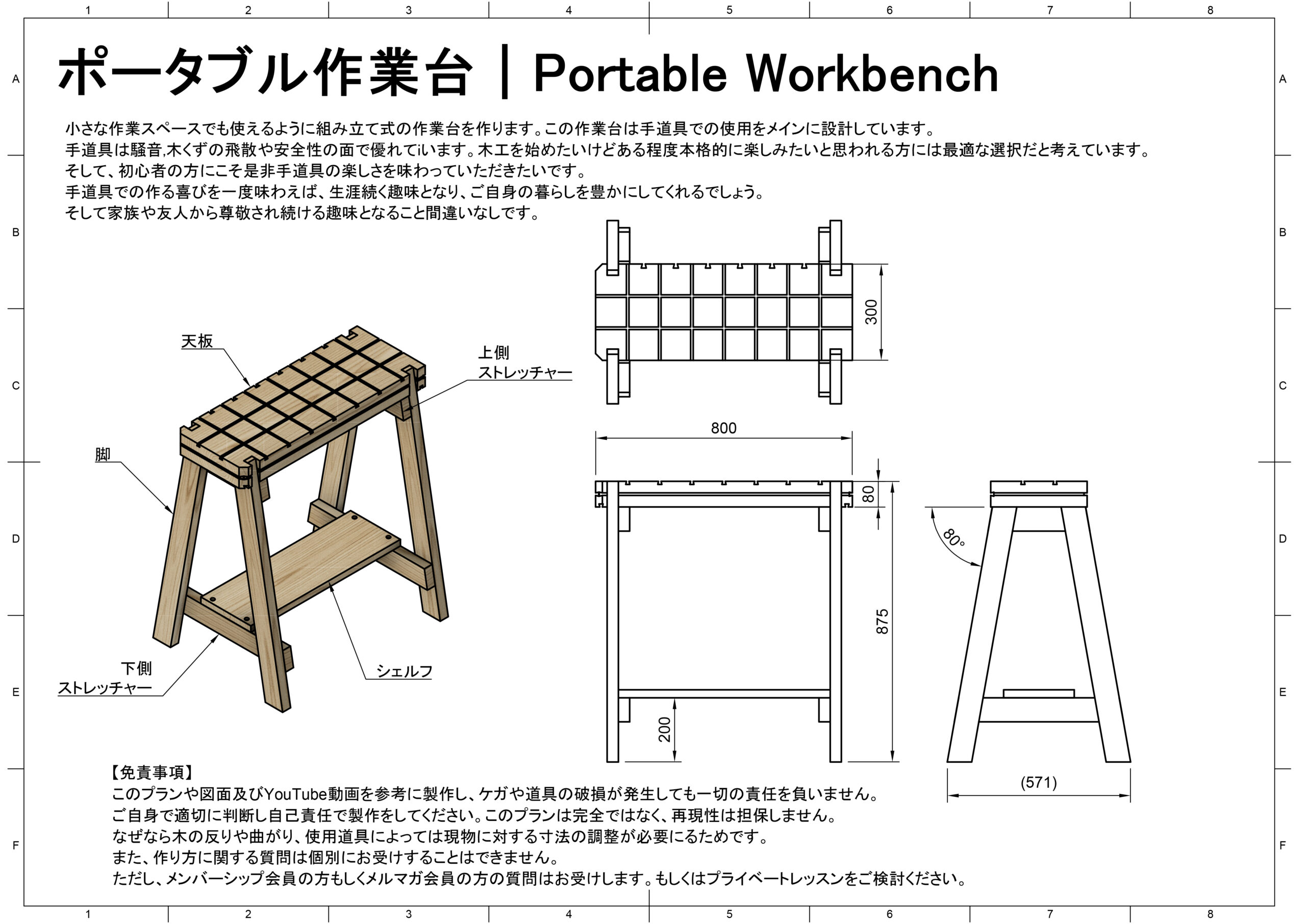

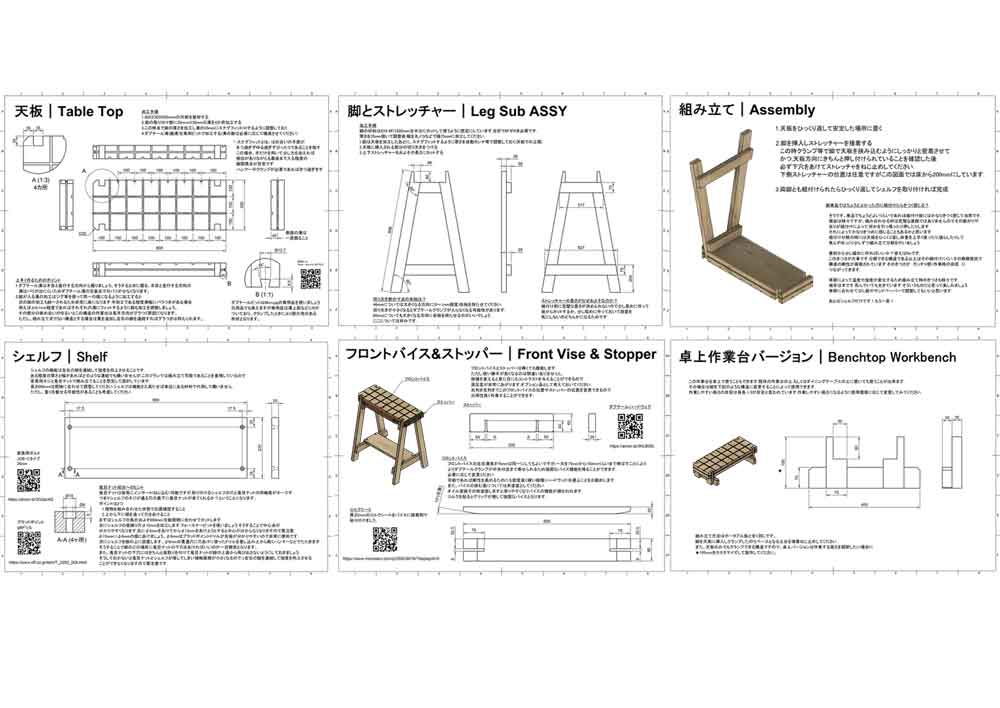

全体の構造

全体のイメージはこのようになっています。天板と脚はハードウェアなしで組み付け分解が可能です。シェルフについては、貫の役割を果たしておりこれがあることで左右の脚が連結され、強度を確保できます。必要に応じてシェルフに道具を一時置きとして使ったり、重りを乗せてより安定させることもできます。ただしこれは強度的な理由と加工組付けの難しさからハードウェアなしでの構造は断念しました。部品名称は下記のように付けましたのでこれに沿って進めます。

材料選定

まずは天板の材料から、Jayはツーバイテン(2X10)を3枚重ねて接着しています。私もそれに倣い、2X10を2枚重ねようとしました。ところが、曲がりや反り、捻じれが酷く接着できる精度にまで製材すると天板の素材代金だけで6000円を超えることが分かりました。安く仕上げようとすると、75mm角の杉ならいけそう。でも杉はさすがに作業台には向きません。柔らかく密度が低すぎます。松もしくはヒノキでいきたいところ。松はヤニが気になるのでここはヒノキ一択か。ただ、そうなるともう素材だけで数万円というレベルの金額になってきます。節だらけのグリーン材(未乾燥材)なら安いですが、経年変化を考えるとさすがにそれは出来ませんし。そこで、頼れるお店岡崎製材さんに相談し、完全乾燥のヒノキ荒材を手に入れることに成功しました。

製材

ただし、かなり大きく重いので私の工房では機械で製材できないサイズで、まずは試作ということもあり、手カンナで製材することに。

まずは継ぐ木端面をまっすぐ平面にして接着します。その後写真の通り作業台の平面を出すために手カンナで削っていきます。ただ、そう簡単にはいきません。こんなにも中央付近は反っていますね。

1mそこそこの材で、中央付近が5mm以上程度低いです。これを修正しながらとにかく削っていきます。何度も確認し長手方向、幅方向そして対角方向どこを見ても定規に対して直線を維持できるように鉋掛けします。

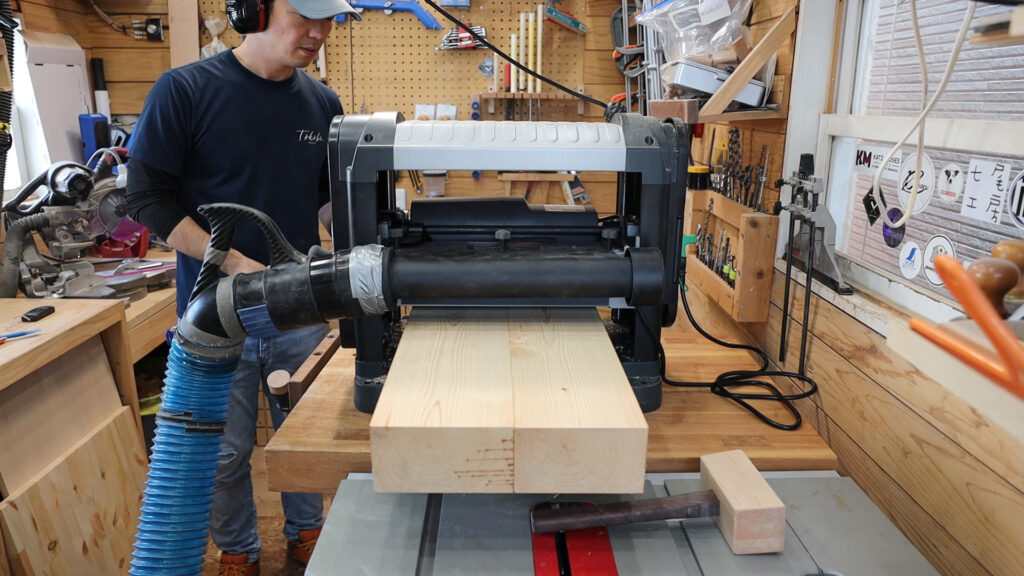

それが出来たら今度はその平面を基準にして、反対側を自動カンナにかけ上下面が平行になるようにしておきます。こんな巨大な板を自動カンナにかける機会なかなかないです。

さらに、側面を90度に加工していきます。これも手カンナでやるしかありません。こんなに大きくて重い、そして長い材料を矩出し(90度に加工すること)できる設備は私の工房にないですから。ただ、平面に比べればそこまで大変ではありません。トライアンドエラー、勘で大丈夫です。

最後にその反対の木端面(側面)をテーブルソーでカットして完了です。カットして落ちる側の材料を見てください。こんなにも斜め!

天板の長手方向をカットして製材は完了です。この時、丸鋸一発でカットできないので表と裏から両側からカットすることになります。墨を一周回すことになりますから、製材の精度が分かるいい機会です。カットの精度も影響しますね。上手くいくと満足度高い瞬間です!

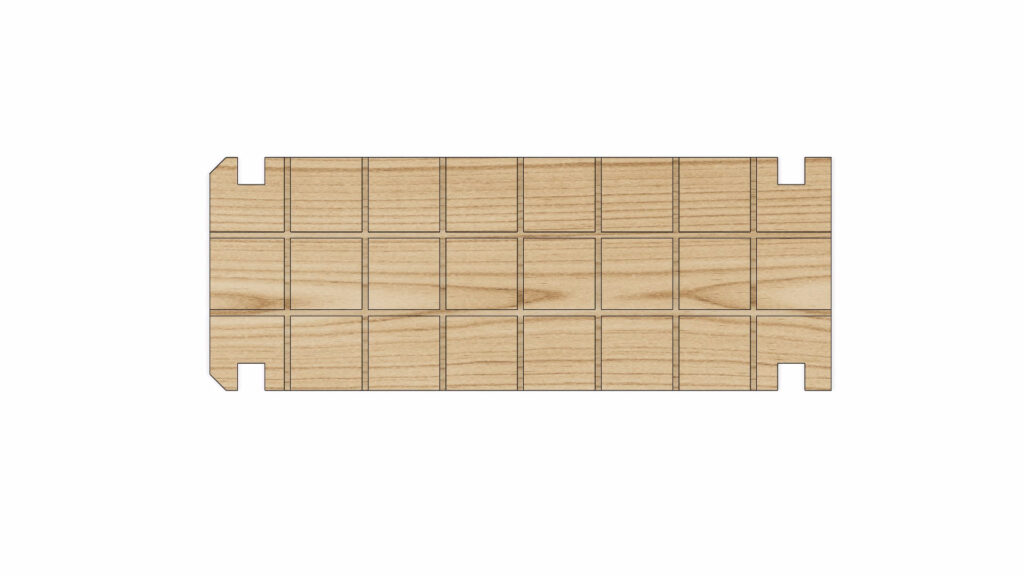

天板の脚挿入切り欠き加工

天板の製材が完了したら脚を取り付ける溝加工に入ります。CADの絵でいうとこの4か所切り欠いてある部分のことです。すべての切り欠きは4隅から同じ位置関係にあります。通常こういう加工はDadoブレードと呼ばれる溝加工専用の刃物を使ってテーブルソーで加工するのですが、今回は大物過ぎて私のテーブルソー治具では上手く加工できるか不安でした。特に安全面に関して。大きくて重いのでテーブルとの摩擦抵抗が大きく、刃に対してきっちりまっすぐ押せるか自信が持てません。電源を入れる前に何度も試しに前後に動かしてみます。掃除したりシリコンスプレーをしたり。できるだけ抵抗を減らしましたが、上手くいくような気もしますが確信が持てません。こういう時はやり方を変えます。安全第一ですからね。

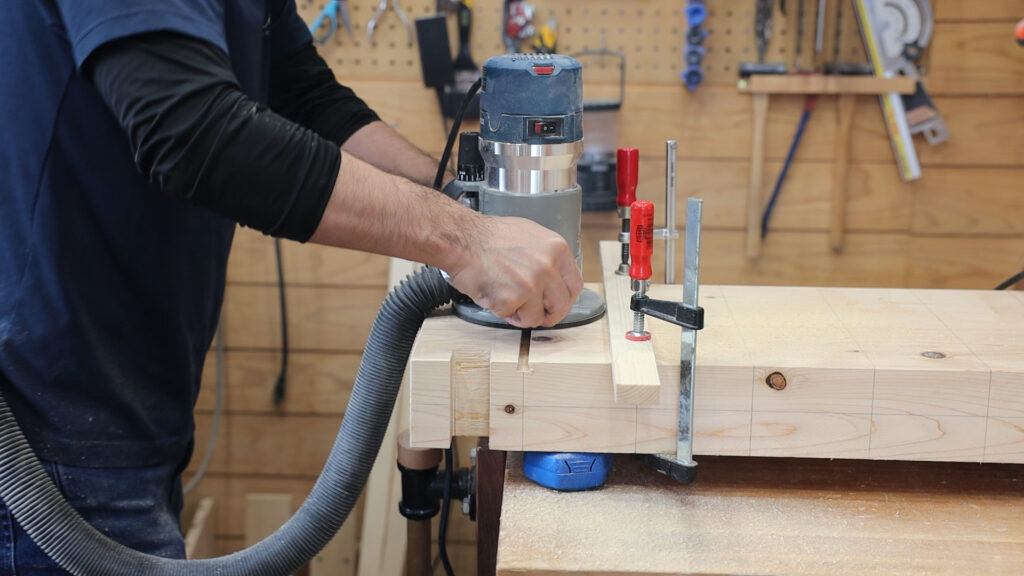

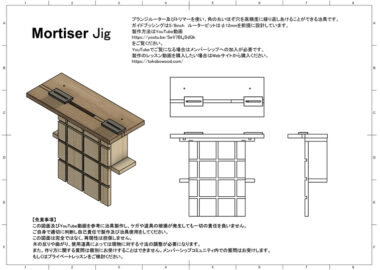

本来、クロスカットスレッドがあれば加工できたと思います。ただ今回それをつくっている時間はありません。なので、ルーターを使って加工していきます。そうなると、4隅から同じ位置を確保するには治具製作が必須になってきます。治具そのものは本当に簡単なものですから、ここでは説明しませんがその作り方は参考になるかと。

スピード重視なので、合板を使います。今回は12mmのシナ合板を使用しました。共芯と呼ばれる構造で、積層されています。寸法精度が高く曲がり反りに強いので治具には共芯の合板がお勧めです。

ちなみにいつも合板は佐久間木材から購入しています。

その時にポイントなのは、治具は現物合わせで作り上げていくこともあるということです。その時組付けやすさを楽にするポイントは瞬間接着剤です。時々、木工用ボンドを仮止めにしている方もいますが、私は気が短いので瞬間接着剤を多用しています。その時、瞬間接着剤を点付けして、その点の間に木工用接着剤を点付けしておくと仮止めの瞬間接着剤と本接着の木工用接着剤が両方作用し強固な接着が可能です。

それだけでは上手くいかないです。瞬間接着剤は実は瞬間では着きませんよね。私はアクティベーターと呼ばれる瞬間接着剤の硬化促進剤を使っています。これを瞬間接着剤を塗布した材料の逆側に吹き付けておくと、合わせた瞬間に接着されます。これは本当にお勧めの手法です。

最終的には木工用接着剤が乾燥してくれれば必要な強度が出ますが、それまでの間は瞬間接着剤だけです。さらにねじ止めで補強しておきます。

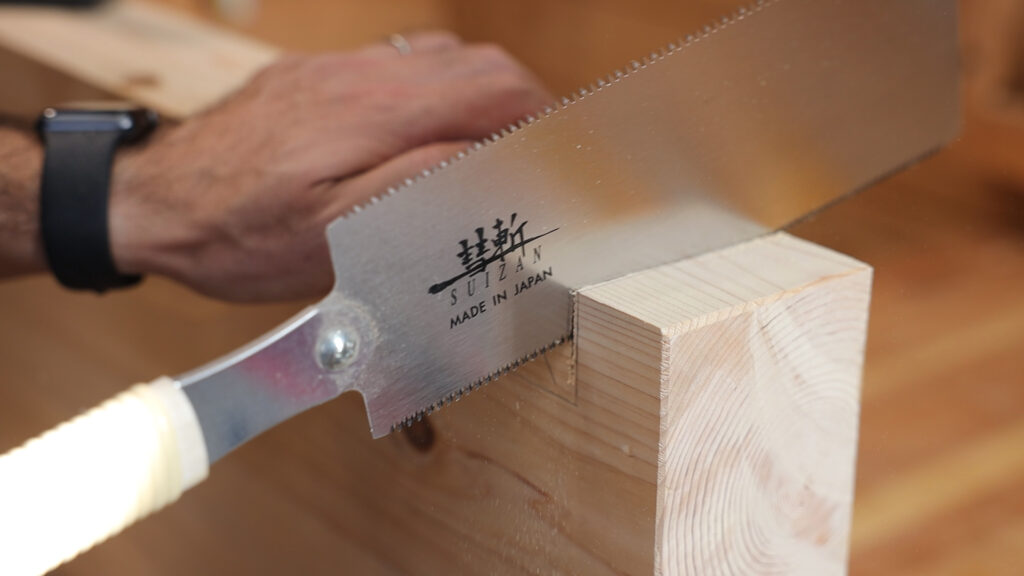

治具が完成したらその治具を使い、フラッシュトリムビットで倣い加工するのですが、いきなりフラッシュトリムビットで加工すると切削量が多すぎて危険です。おおまかで構わないのでザックリ手鋸とノミで切り欠いておきました。そうすることで安心してフラッシュトリムビットで加工できます。トリマーやルーターというのは楽な分危険が伴うことも忘れてはいけません。可能な限り1回で加工する量を少なく、木目が逆目状態のところは加工手順を慎重に検討してくださいね。

ノミで荒っぽく欠いておきます

ちなみに鋸はお気に入りSUIZANの両刃を使いました。こいつは本当に切れがいいのでお勧めです。

加工は深さを2回に分けて実施します。まずは治具を付けて加工し、そのままでは刃先が底まで届かないので治具を外して1回目に加工した面に倣わせて加工します。最終的には刃物の長さが若干足りずにノミで修正しましたが事なきを得ることができました。

これで切り欠きの加工は完了です。

脚を加工して切り欠きにぴったり合わせる

脚にはツーバイフォー(2X4)を使います。安価で誰でもどこでも入手しやすくて短尺のものであれば比較的曲がり反りが少ないものを選べます。今回は6F(1820mm)を半分にして910mmの長さで使うことを想定して設計しています。詳しくはプランに含まれる図面寸法を確認してください。

ツーバイフォーを半分にカットした状態で天板の切り欠きの幅35mmにぴったり合わせていきます。ここで狙っていくのはスナグフィットというはめあいの状態を狙っていきます。脚の厚さが薄いと天板に挿入したときにぐらつきの原因になります。かといってきつ過ぎても今度は組み立てが困難になります。ちょうどいいくらいを目指したいところ。

それをスナグフィットと呼ぶのですが感覚的にはこうです。ハンマーなどの道具を使用せずになんとか入るくらいの嵌め合い状態。何とか入り普通に抜ける。ハンマーなどが必要であればきつ過ぎますし、自重で入ってしまうくらいだとゆる過ぎます。

それを手加工で狙っていくのは至難の業です。そういう手順ということもあり、先ほどの切り欠きは治具を使用して4隅から同じ位置かつ、まったく同じ寸法になるように同じ治具で倣い加工したというわけです。そうしておけば、脚の厚さを自動カンナで調整すれば脚も同じ寸法に加工できます。

天板にあり溝 ダブテールグルーブを掘っていきます

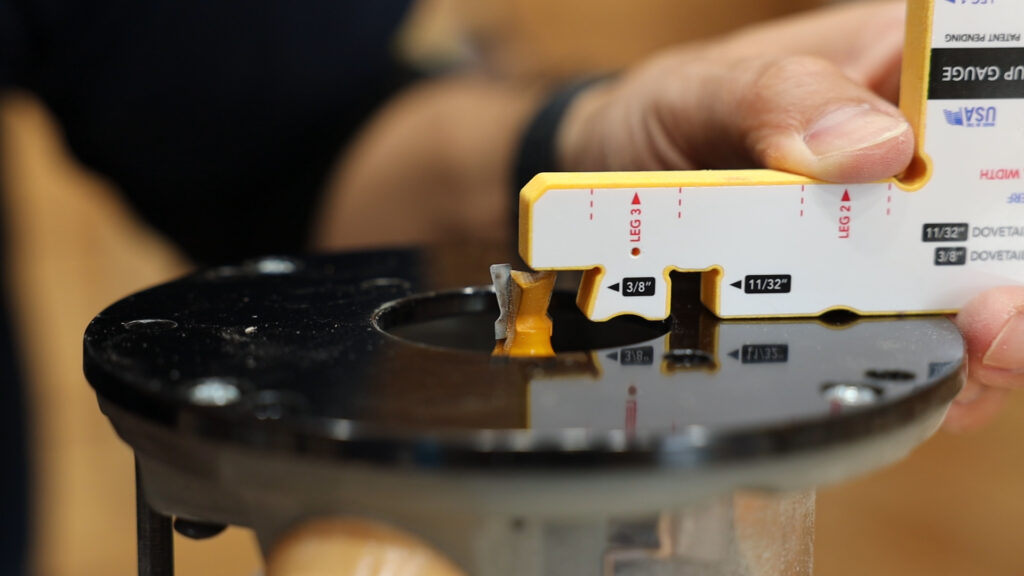

今回はMicrojig社のマッチフィットクランプという画期的なクランプを使います。

この溝を天板に掘っていきます。もうこれはひたすら図面通りに加工するのみですね。このクランプを使うためには仕方のないことですがこの溝を掘るのが本当に大変です。何が大変かというと木くずが大量に舞います。いつもそうなのですが、この溝を掘ったあとは工房の至る所隅々まで木くずでいっぱいです。

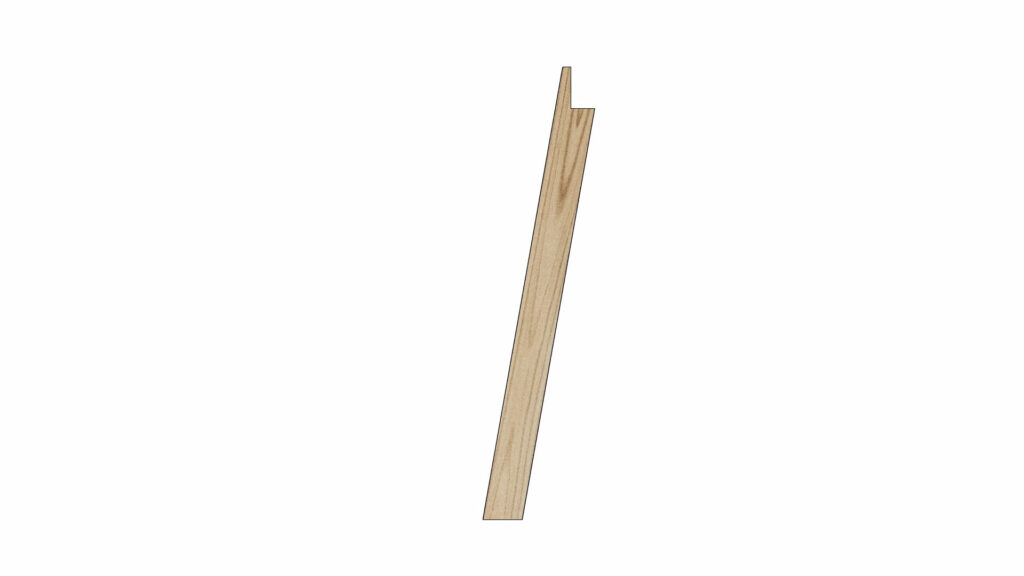

脚にも切り欠き加工

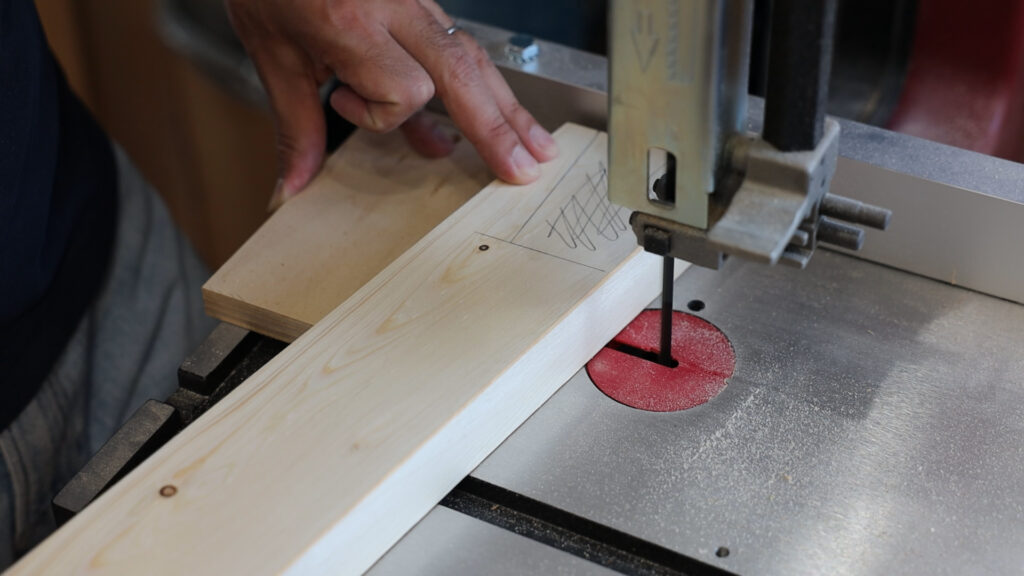

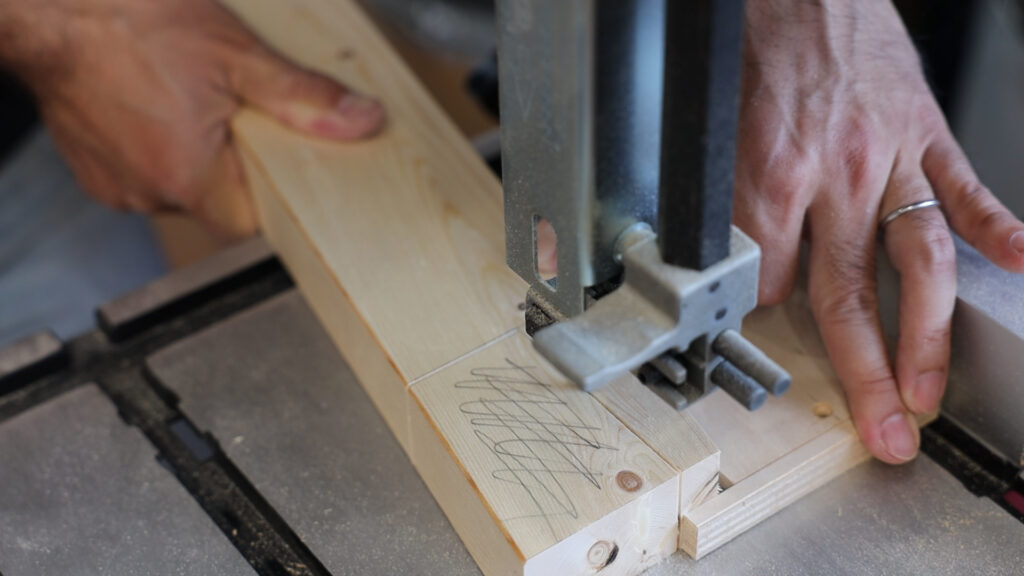

続いて、脚側にも切り欠きを加工します。この切り欠き部には天板が乗ります。かつ、脚は10度開くので脚の上下を10度に切ったあとに切り欠きを付けていきます。この加工はテーブルソーでは難しいので、手鋸もしくはバンドソーやジグソーなんかがお勧めです。

今回はバンドソーを使っていきます。線を引いた部分を切り欠いていきます。この時フリーハンドだとバラつきが出るので超シンプル簡単な治具を作ります。10度傾いていない脚であれば切り欠きは90度になるので治具不要なのですが、今回は80度に切った治具を使います。これがあれば同じ寸法に簡単にカットできます。治具を90度回転させればどちらにも使えます。詳しくは動画をご覧ください。

脚の組み立て

脚とストレッチャを加工したら天板に足を組みながら脚とストレッチャーを固定していきます。見えにくいですが脚を天板にクランプして挟むようにしています。この時、脚の切り欠きを作った時の切れ端、オフカットを残しておきましょう。そうしないと10度も開いているので上手くクランプ出来ません。

ストレッチャの取り付けでは、強度をしっかり出すために注意したいことが3つあります。ここでは注意点しか述べませんが、簡単に言うとしっかりとストレッチャーと脚を密着させることがポイントです。原理的なことを理解したい場合は冒頭の昨年の基礎講座をすべて見ると理解できるはずです。

- ネジと接着剤を併用すること

- ネジは必ず下穴をあけておくこと

- ネジを締める時はクランプで密着後に締め付けること

これを守ればまず間違いなくガッチリした脚が出来上がります。

私は好んでKregのポケットホールスクリューを使います。少々お高いですが、こうやって何かをネジで引き合わせる作用をさせて接合する時には本当に隅々まで考えられた製品です。コーススレッドも安くていいですが、ラッパ形状の座面はインパクトなどで材に潜り込んでしまいやすく、下穴の形状によっては材料を割ってしまうこともあると思います。

割れるのを防ぐのはもちろん大切ですが、この割れるという現象は締め付けのエネルギーが材料を割る方向に使われていしまうことを意味しています。これは割れていない状態でも同じことが言えます。話が長くなりそうなので割愛しますが本当に力が必要な方向に力が使われていないということです。

一方でKregのポケットホールスクリューは座面が平面です。ネジで締め付けたときに締め付けた方向に座面が押されますから、その平面で材を受けてその力はネジの進行方向にかかります。直接的にその方向に。

ネジの役割は材と材を接合することです。引っ付けることです。直接的にその力が出るネジというのは本当に信頼性が高いです。しかも割れも原理的に起こりにくい。そういう理由からKreg製品を多用していますね。もし機会があったら試してみてください。もちろん通常のコーススレッドで締め付けることも可能ですよ!

脚を抜き差ししてみてください。少し抵抗があるかもしれませんが、まっすぐ上にそして気長に揺らすと抜くことができると思います。

シェルフの取り付け

シェルフはシンプルな板です。図面通りに製材し、最終的に長さだけは現物に合わせて加工します。ただ、多少長くても全く問題ないか、むしろ置き場が増えていいかもしれません。カスタマイズしてみてください。脚への取り付けは家具用ネジと鬼目ナットを使いました。こいつの取り付け方はちょっとしたコツが必要です。シェルフにあけた貫通穴と脚にあける穴の位置関係が一致していることが必要です。でないとネジが干渉して締まらないということになります。

先に貫通穴をあけてからその位置を脚側に写しましょう。そうすれば鬼目ナットを埋め込む位置が正確に決めることが出来ます。現物合わせは面倒ですが確実ですし、多少のズレを許してくれる最高の方法です。プランの寸法通り座繰りを開けたなら、ここでの家具用ボルトは下記JCB-Cタイプをご使用ください。ネジの頭の座面サイズがφ13と小さめでないと入りませんので。

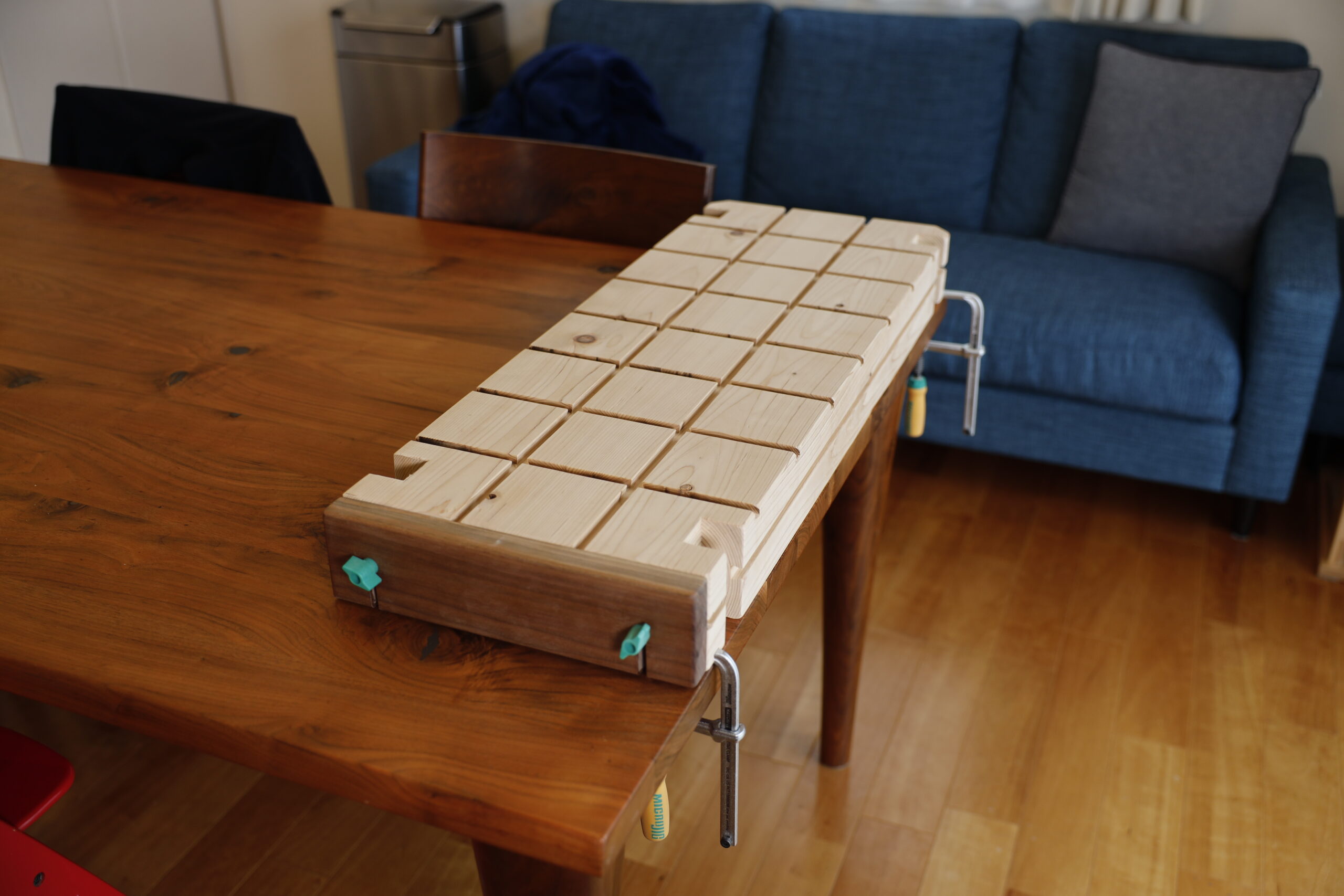

組付け完成

室内に持ち込み足を挿入後、ひっくり返します。その後シェルフを取り付ければ完成です。

オプションでさらに使いやすく

代表的な使い方を見ていきましょう。まずは材料を鋸でカットする時。こういうガッチリした作業台と信頼性の高いクランプがあるとものすごく精度高く正確なカットが楽にこなせますよ!

小さいものも上面に固定することができます。APクランプというものを使えばX-PADというパッドが付属しており表面に固定しながら横方向にも力をかけることが出来ます。そうすれば加工したいものに直接クランプしなくても隣の板を寄せてクランプ出来るため、クランプが邪魔になりません。

このままでも十分に使えますが、ストッパーやバイスジョーがあるとより快適に使うことができます。ストッパーは特に鉋掛けの際に使うストッパーで、左右の端にどちらにも取り付け可能ですから右利き左利き、日本の鉋や西洋鉋問わず汎用性高く使うことが出来ます。

また、手前の端を使ったクランプにバイスジョーを取り付ければよりグリップの高いクランプが可能です。縦切りなんかのときに重宝すると思います。このジョーの内側にはコルクラバーを接着剤で貼ってあるのでほんの少し食い込みながらクランプされて摩擦係数も高いのでかなり強いクランプ力を発揮できます。

場所を選ばない!どこでも活躍できるヤツ

もうすでにこの作業台の汎用性は理解していただけたと思います。そして、組み立て式の便利さもご理解いただけたと思います。天板は大きいければこの組み立てなら、なんとか賃貸の家でも保管できそうですよね。

とは言え、今すでに作業台持ってるしという方もいると思います。そういう時、天板だけ作ればほら、この通りです。

この天板、下面にもあり溝を彫ってあるので天板だけでもどこかに取り付けることが可能です!ただ、ダイニングテーブルは多くの方には作業台としては低すぎます。そこで、脚を付けて高さを上げる方法も準備しています。

さらに、もし馬が2つ以上ある方は馬の上に載せてもいいでしょう。

初心者に本当に作ることができる?

手道具を使う作業台として、とても便利であるということが伝わっていたら幸いです。ただ、木工基礎講座として初心者が製作するには少々ハードルが高いのも理解できます。

木工を楽しむには、この作業台が必須でしょうか?当然ですがNo!です。どんな作業台でも構いませんし、むしろ作業台なんかなくてもちょっとした段差に木を置いて鋸できることもできます。つまりこの作業台はより楽しみたい方向けなのです。初級とかプロ級とかレベルに応じて必要なものではないです。あくまでより楽に作業し、楽しむことに集中するためのものです。そして安定した作業はけがを防ぐことができます。

この作業台を体感したあとにお約束できることが一つあります。木工がこれまで以上に楽しくなることだけはお約束します。

この作業台を作るための準備(クーポンで節約!)

いろんな選択肢を準備しました。

①製作プラン(図面と手順やヒントなどが記載されているPDF)

製作プランは私がCADから試作まで実施し検証済みのものを、手順と共に記載しそして成功へのヒントまで記載しています。詳しくはこちらからダウンロードできます。

通常価格500円のところ、日頃応援していただいている視聴者の方への感謝の気持ちとして、動画公開から7日間限定で「無料」でPDFをダウンロードしていただけます。(多数の方にダウンロードいただきありがとうございました。無料期間は終了しています)

②完成品の販売

正直なところ、このサイズのヒノキの天板は非常に高価です。もし節が無ければ天板の素材だけで数万円してもおかしくありません。今回は私がいつもお世話になっている岡崎製材さんのご協力もあり格安で提供できることになりました。ありがとうございます。設定してある金額はそれをすでに反映したものです。下記リンクから4つのバージョンとバイスオプションを確認できます。

全ての商品は限定予約販売となります。この価格での天板素材確保が難しいので、

以降この金額で販売できる目途は立っていません

必要に応じて早めにご検討ください。

- 脚付きワークベンチ完成品

- 卓上ワークベンチ完成品

- 天板完成品

- 天板素材

- ストッパー&バイスジョー

さらにさらに、岡崎製材さんから皆さんへ嬉しいプレゼントを頂きました。岡崎製材さんのECサイト幸せウッドLABOで使える10%OFFクーポンをお使いいただけます。こちらも動画公開から7日間限定となりますので、お見逃しなく。(ただし、Re:groブランドは除きます)(終了しました)

クーポンコード:NDTW001

③クランプを安く手に入れる

今回の作業台はMicrojig社のクランプを使うことを前提に設計しています。つまり、そのクランプを購入しないと使えないわけです。そこで、皆さんのチャレンジを応援したいとのことで輸入代理店Japan LiebeさんからAmazonで使える10%OFFクーポンを発行していただきました。こちらも動画公開から7日間限定となりますので、お買い忘れのないように!(終了しました。次のクーポンはチャンネル登録をしてお待ちください。不定期に発行していきます)

クーポンコード:tokobo001

対象商品は下記2つです!Amazonのレジでプロモーションコードを入力して10%割引を適用し、金額が安くなったことを”確認して”からお支払いください。

木工の技術的なことや道具の選び方使い方など、より深く知りたいと思われる方は是非メンバーシップへのご加入を検討ください。皆さんの疑問質問、詳しくライブ配信でお答えします。今は50名を超えるメンバーの方が木工を楽しむために、オンラインスクールに入ったような感じで学んでいらっしゃいます。いつでも解約できますし、再加入もできます。必要な月だけの加入もできます。木工を楽しみ、レベルアップするためにいかがでしょうか。

そこまでは必要ないと思われる方は、無料のメルマガもあります。初心者の方に基礎的な知識を配信していますので是非購読ください。

最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次回!

![馬を試作してみました。

ジェームスクレノフスタイルの馬を以前作った時に、上部を工夫すれば日本の住環境に合わせたDIYにピッタリな馬を作れるのではないかと思っていました。CAD上では分からないので試作品を作り使い心地をしばらく試してみるつもりです。視聴者の皆さんの参考になれば幸いです。

[Tools]

Temple Tool Dozuki Pull Saw | Fine Rip-Cut | 240mm https://amzn.to/3HzLfme

Temple Tool Flush Cut Pull Saw | 150mm https://amzn.to/4ls30lE

スターエム 601-100 竹用ドリル https://amzn.to/3UnrscL

Temple Tool https://templetoolco.com

[Tokobo Wood Shop] https://tokobowood.base.shop

[Tokobo Wood Web Site] https://tokobowood.com

James Krenov (wiki)

https://ja.wikipedia.org/wiki/ジェームズ・クレノフ

メンバーシップへのご参加をお待ちしております。

https://www.youtube.com/channel/UCAEqh7oUjeNDKcT5JwhV4sA/join](https://tokobowood.com/wp-content/plugins/feeds-for-youtube/img/placeholder.png)

この記事へのコメントはありません。